Normen und Frameworks

Es gibt mehrere international anerkannte Normen und Standards, die sich mit Risikomanagement befassen und Unternehmen dabei helfen, ihre Risikomanagementprozesse zu strukturieren und zu verbessern. Hier sind einige der wichtigsten:

ISO 31000:2018 – Risikomanagement

ISO 31000 ist die international führende Norm für Risikomanagement. Sie bietet Prinzipien und allgemeine Leitlinien für das Risikomanagement in Organisationen jeder Art und Größe.

Die Schwerpunkte der Norm sind:

- Prinzipien des Risikomanagements

- Rahmenwerk für das Risikomanagement

- Risikomanagementprozess

Ziel der Norm ist die Unterstützung von Organisationen bei der Integration des Risikomanagements in ihre Unternehmensführung und -prozesse.

Norm ISO 31000 [dinmedia.de]

DIN EN IEC 31010:2022 – Verfahren zur Risikobeurteilung

Diese Norm bietet eine Vielzahl von Methoden zur Risikobeurteilung und ergänzt die ISO 31000.

Die Schwerpunkte der Norm sind:

- Risikomatrix

- Szenarioanalyse

- Fehlerbaumanalyse

- Ursache-Wirkungs-Diagramme

Norm DIN EN IEC 31010 [ddinmedia.de]

COSO ERM – Enterprise Risk Management (ERM) Framework

Das COSO-Framework ist ein umfassendes Modell für das Risikomanagement, das sich auf die Unternehmensführung und das Management von Risiken konzentriert.

Die Schwerpunkte des Frameworks sind:

- Risikomanagementphilosophie und -kultur

- Zielsetzung

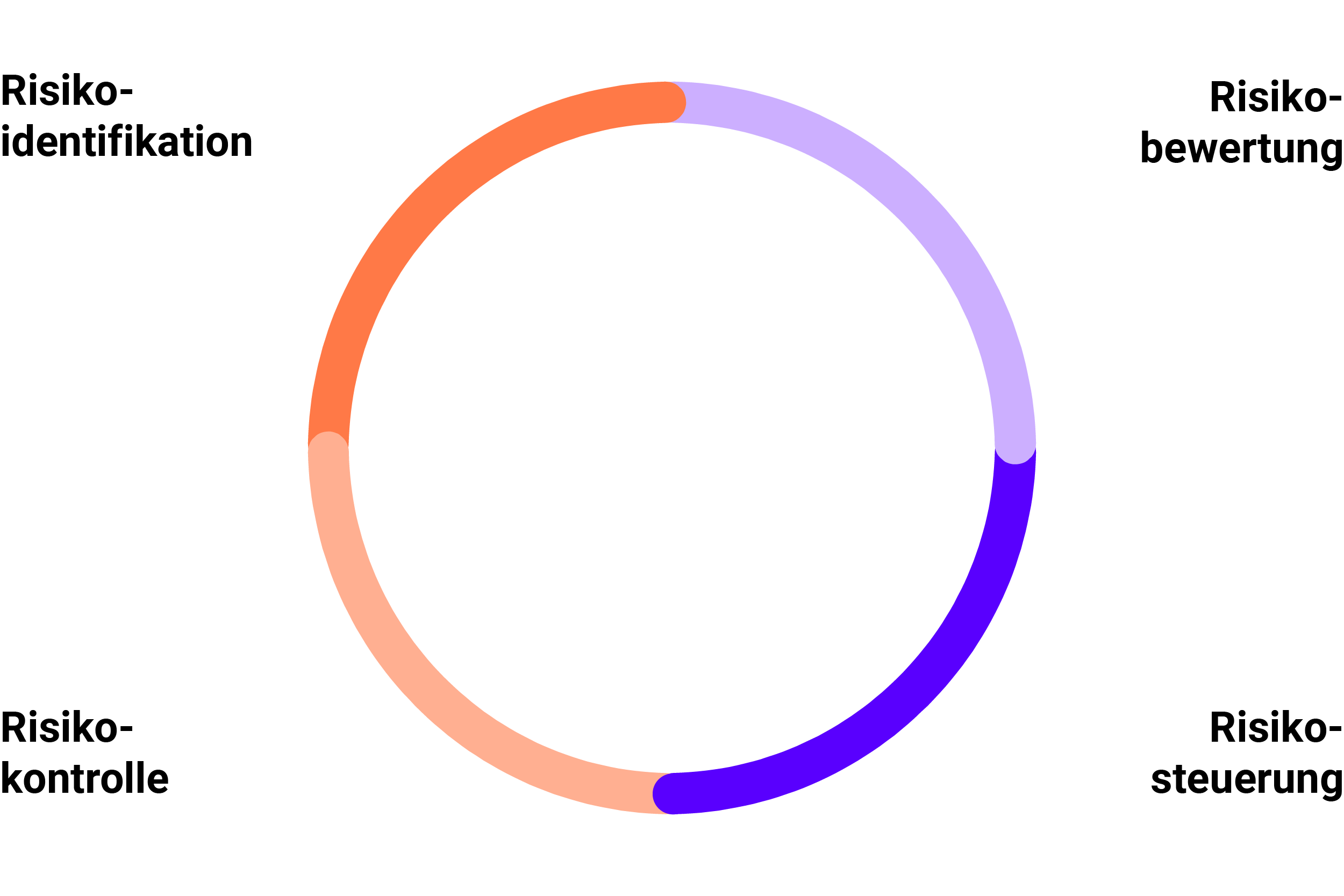

- Risikoidentifikation

- Risikobewertung

- Risikobewältigung

- Überwachung und Berichterstattung

Guidance ERM [coso.org]

ISO 22301:2019 – Business Continuity Management System – Anforderungen

Diese Norm fokussiert sich auf das Management der Geschäftskontinuität und enthält auch Elemente des Risikomanagements.

Die Schwerpunkte der Norm sind:

- Identifikation und Bewertung von Geschäftsrisiken

- Entwicklung von Strategien zur Risikobewältigung

- Erstellung und Implementierung von Notfallplänen

Norm ISO 22301 [dinmedia.de]

ISO/IEC 27005:2022 – Leitfaden zur Handhabung von Informationssicherheitsrisiken

Diese Norm bietet Leitlinien für das Management von Informationssicherheitsrisiken und ergänzt die ISO 27001.

Die Schwerpunkte der Norm sind:

- Identifikation und Bewertung von Informationssicherheitsrisiken

- Entwicklung von Strategien zur Risikominderung

- Überwachung und Überprüfung der Maßnahmen

Norm ISO/IEC 27005 [dinmedia.de]

ÖNORM D 4900:2021 – Risikomanagement für Organisationen und Systeme

Eine österreichische Norm, die Leitlinien und Anforderungen für das Risikomanagement bietet.

Die Schwerpunkte der Norm sind:

- Systematische und strukturierte Herangehensweise an das Risikomanagement

- Integration des Risikomanagements in bestehende Managementsysteme

- Risikokommunikation und -berichterstattung

Norm ÖNORM D 4900 [austrian-standards.at]

Diese Normen bieten umfassende Leitlinien und Best Practices für das Risikomanagement in verschiedenen Bereichen und Branchen. Die Implementierung dieser Standards hilft Unternehmen, ihre Risikomanagementprozesse zu strukturieren, Risiken systematisch zu identifizieren, zu bewerten und zu steuern, und somit ihre Ziele effektiver zu erreichen und die langfristige Stabilität und Sicherheit des Unternehmens zu gewährleisten.