Die Auswahl des richtigen Tools kann die Effizienz und Wirksamkeit des Lieferantenmanagements erheblich steigern. Hier betrachten wir einige gängige Werkzeuge, die Unternehmen nutzen können, um ihre Lieferantenbeziehungen effektiv zu verwalten:

Tabellenkalkulationsprogramme

Für kleinere Unternehmen oder solche in den Anfangsstadien des Lieferantenmanagements können einfache Tabellenkalkulationsprogramme wie Microsoft Excel oder Google Sheets eine praktikable Lösung bieten. Sie ermöglichen das Erfassen und Analysieren von Lieferantendaten, das Verfolgen von Bestellungen und Leistungen sowie das Management von Deadlines und Vertragsverlängerungen. Allerdings sind sie in Bezug auf Funktionen zur Automatisierung und Integration begrenzt.

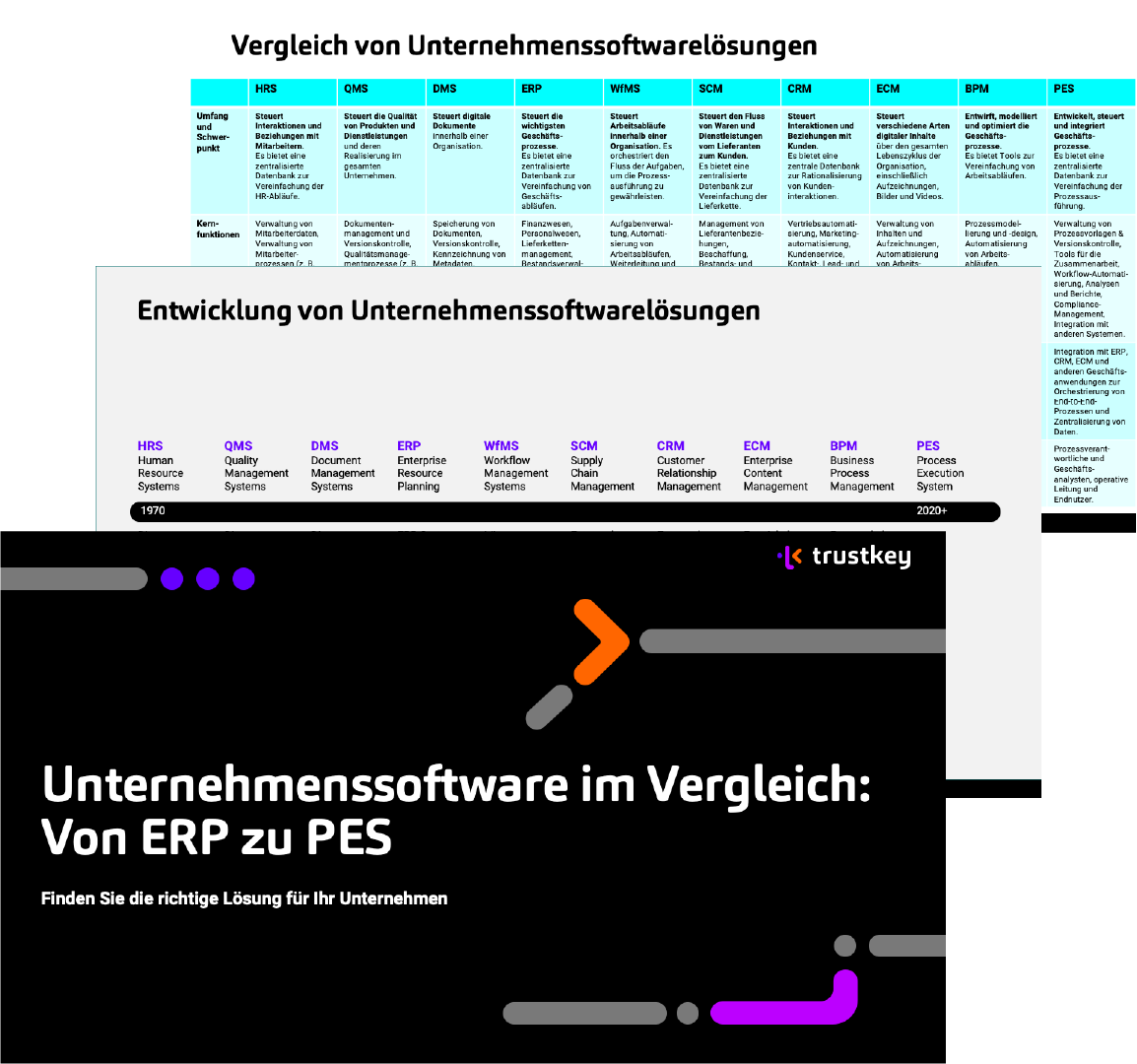

Enterprise Resource Planning (ERP) Systeme

ERP-Systeme bieten eine integrierte Lösung, die verschiedene Aspekte des Unternehmensmanagements, einschließlich Lieferantenmanagement, abdeckt. Sie ermöglichen es, Lieferantendaten zentral zu speichern und Prozesse wie Bestellung, Lagerhaltung und Rechnungsstellung zu automatisieren. Bekannte ERP-Systeme wie SAP, Oracle oder Microsoft Dynamics sind besonders für größere mittlere und große Unternehmen geeignet.

Spezialisierte Lieferantenmanagementprogramme

Diese Programme sind speziell darauf ausgerichtet, die Anforderungen des Lieferantenmanagements zu erfüllen. Sie bieten Funktionen wie Lieferantenbewertung, Risikomanagement, Vertragsmanagement und Leistungsüberwachung. Diese Tools bieten umfangreiche Funktionalitäten, die über die Möglichkeiten von ERP-Systemen hinausgehen, insbesondere in Bezug auf spezialisierte Analysen und Reporting.

Process Execution Systeme

Process Execution Systeme ermöglichen eine flexible und integrierte Umsetzung des Lieferantenmanagements. Sie ermöglichen nicht nur Integration und Zentralisierung der Lieferantendaten, sondern auch die Anpassung und Automatisierung komplexer Prozesse sowie individuell konfigurierbare Analysen. Diese Systeme, wie beispielsweise trustkey, bieten dynamische Benutzeroberflächen, Workflows und Datenkonfigurationen, die speziell an die Bedürfnisse und Abläufe eines Unternehmens angepasst werden können. Sie integrieren bei Bedarf nahtlos mit bestehenden Systemen (z.B. ERP) und erweitern deren Funktionalitäten durch spezifische Anpassungen und erweiterte Automatisierungsmöglichkeiten.

Sie möchten mehr über Process Execution Systeme erfahren. trustkey ist die Plattform zur Optimierung Ihrer Prozessausführung.